漫談下背痛疼痛處理 與物理治療

專題報導

衛生福利部台北醫院 復健科 黃鈺萍 物理治療師

在復健科門診中有高達七成為下背痛求診的患者,造成下背痛的常見原因可分成三大類:

1.「器質性下背痛」:定義為脊椎本體與周邊肌肉的受傷與退化,包括肌肉拉傷、椎間盤突出、脊神經根被壓迫、椎間盤退化、脊椎滑脫、脊椎關節疾病、脊椎骨折等。

2.「非器質性下背痛」:定義為非脊椎骨骼系統與肌肉所造成的疾病,常見有腫瘤、發炎,如脊柱關節炎、感染、腫瘤轉移。

3.內臟器官轉移痛:如來自膽囊、腎結石、腎臟感染等內臟器。

目前臨床上以器質性下背痛原因的病患仍為多數(約佔90%);有極少數的下背痛無法歸類於上述三類,則可能是由全身性的問題(如纖維肌痛症或免疫風濕型疼痛)或精神方面的問題如失眠或壓力所引起,無法直接從臨床檢查或影像學診斷。

下背痛症狀持續的時間長短可分為急性、亞急性及慢性。雖然目前並無公認的共識,但一般以六週及十二週為界,六週以內稱作急性、六到十二週稱為亞急性、十二週以上稱為慢性。因為治療策略的選擇,常和症狀持續的長短有很大的關聯。

下背痛的處理,以減輕疼痛與幫助患者恢復日常活動與工作能力為重要的治療目標,而一般下背痛的處理常使用的方式為:

1.藥物治療:在急性期疼痛的處理,止痛藥物最能達到快速而且有效的手段。最常使用藥物為非類固醇類抗發炎藥(Non-Steroid Anti-Inflammatory Drug;NSAID),如 diclofenac或是 ketorolac等。但NSAID常有上消化道出血與腎功能損傷的副作用,所以無法長期使用。此外,對於神經壓迫造成的神經痛,NSAID效果也有限。目前非嗎啡類鎮痛劑,像是Nefopam,其作用機制為抑制中樞神經系統而產生鎮痛作用,對於神經痛的緩解有極佳的效果。另外有別於嗎啡類止痛藥,Nefopam並不會作用於嗎啡受器,不會產生嗎啡類藥物常見的副作用,如呼吸抑制、成癮等,是另外一種替代止痛藥物,可以合併傳統NSAID藥物,進而達到更好止痛效果,縮短需要藥物使用的時間。建議須由專業醫師評估後開立相關之藥物處方箋,不建議自行至坊間藥局購買。

2.物理治療:在排除掉少數急需緊急處理的病症,如馬尾症候群(Cauda Equina Syndrome)、脊椎骨折、癌症併骨轉移或是腹部主動脈瘤所造成的下背痛除外,物理治療在下背痛的治療扮演重要的角色。從實證醫學的角度來看,不論是急性、亞急性或是慢性疼痛,在物理治療師評估之後,所建議的適當物理治療介入下,都可以達到很好的止痛效果。

物理治療指的是利用非侵入性的物理因子進行的相關預防、評估、 鑑別或治療的專業。而物理因子像是聲音(超音波)、光(紅外線、紫外線)、水(水療)、電(電療)、冷(冰敷)、熱(熱敷)、力(關節鬆動術、按摩)、運動(拉筋暖身、收操、治療性運動)等,都可以用來減輕疼痛與恢復日常生活功能。

對於下背痛的患者,物理治療師會先做完整的肌力、關節活動度與動作障礙評估,再給予患者所需之物理治療介入,主要分成下列幾種方式:

一.疼痛處理:利用熱敷分為乾熱如短波與濕熱如熱敷墊可有效放鬆肌肉與減輕疼痛;電療如經皮電刺激與干擾波利用門閥止痛理論來達到疼痛控制之效果;腰椎牽引可有效牽拉腰部緊繃肌群並降低神經壓迫症狀。

二.居家保健運動原則:如果下背痛的成因為器質性病變所造成,藉由強化軀幹核心肌肉與放鬆腰部背肌,就能達到治療與預防下背痛的良好效果。常使用的運動敘述如下:在做下述的運動時,如果有疼痛或其它不舒服的症狀請停止運動並諮詢物理治療師。

1)腹肌運動(圖一): 強化腹肌肌力與脊椎穩定功能,請仰躺,雙腳屈膝,雙手往前沿著大腿往膝蓋方向延伸,軀幹屈曲,注意身體出力時要用嘴巴吐氣,並在身體屈曲最大角度下維持3~5秒。

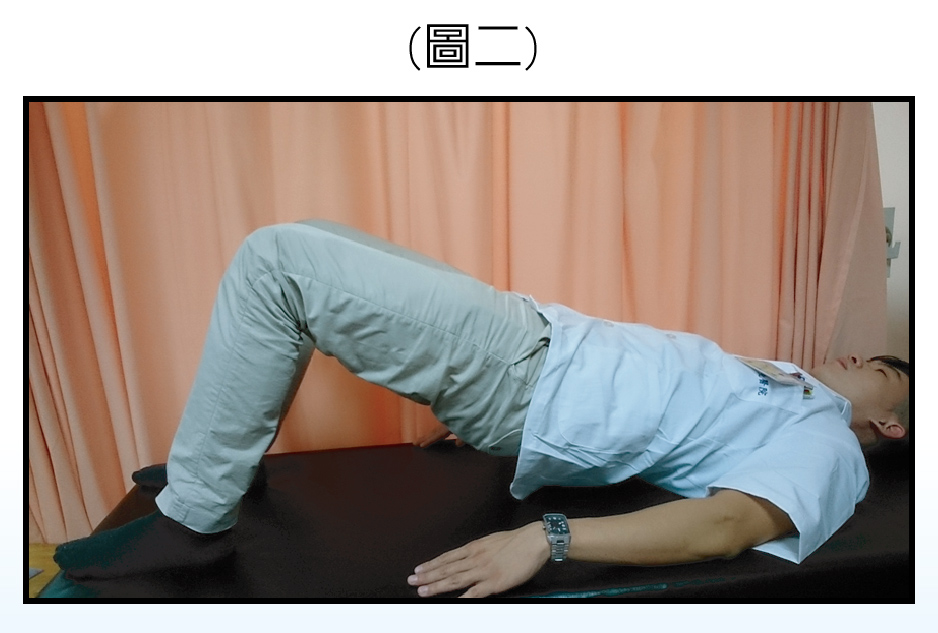

2)拱橋運動(圖二):強化腹肌與臀大肌在閉鎖動作下肢肌力維持骨盆正中位置;仰躺下,雙腳屈曲,臀部盡量抬高,雙手平放於床上背部平貼於床上,維持5~10秒。

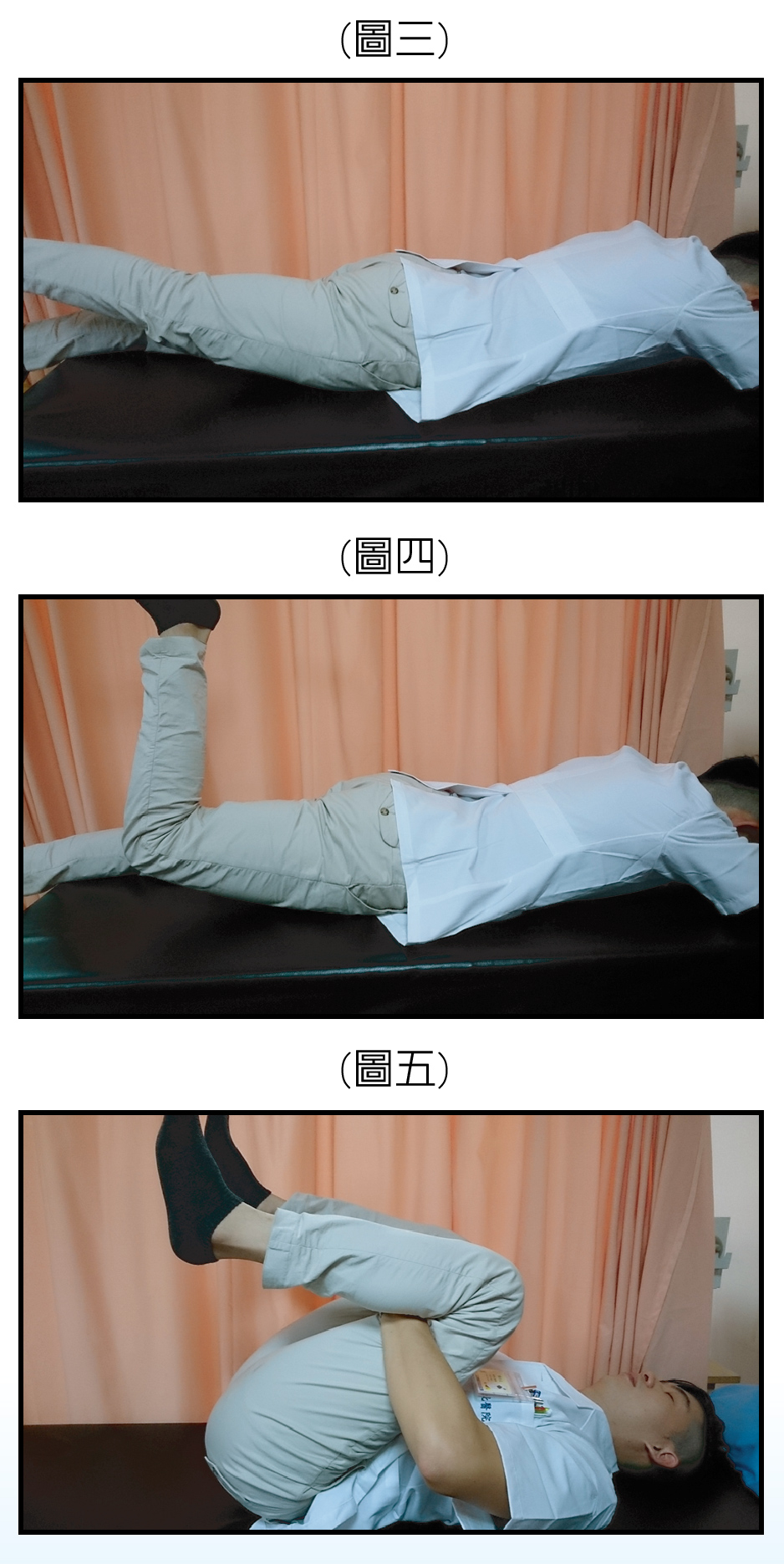

3)髖關節伸展肌力訓練(圖三、圖四):髖關節伸展肌群如臀大肌的肌力可以維持腰椎穩定度並減少下背肌肉不當的壓力;在趴臥下,下肢在屈曲與伸直角度下往天花板的方向抬高,維持3~5秒。

4)腰部肌肉放鬆牽拉運動(圖五):在久站或久坐後腰部肌群容易有僵硬的情形,造成血液循環不良與疼痛問題,藉由牽拉運動可以有效放鬆腰部緊繃肌肉;仰躺下,雙手放大腿後側,雙膝屈曲將膝蓋盡量拉往腹部方向,請注意背部須完全平貼於床上,維持10~20秒。

5)腹部肌肉放鬆牽拉運動(圖六、圖七):正常的腰椎生理曲線角度從側面觀看為前凸40~60度,過度平坦的腰部曲線代表腹部肌群太緊繃,長久下來容易造成腰椎受力較大與骨盆傾斜問題,藉由牽拉運動可有效改善肌肉僵硬問題;在臥趴下,先將身體支撐於兩側肘關節,再進一步支撐於腕關節,雙手保持伸直,維持10~15秒。

三.教導下背痛患者正確之坐站姿與符合人體工學之工作姿勢:在日常生活中盡量保持脊椎在正中位置,可以減少脊椎附近的軟組織不正常受力,進而造成器質性的脊椎病變。

◆正確坐姿注意事項為:

1)頭部、頸部不要往前傾。

2)椅子的高度要能讓膝蓋呈90度彎曲且雙腳可以平放地面。

3)手肘關節呈90度彎曲就可以輕鬆地使用鍵盤。椅子如果能有手把是最好的,可以讓手肘輕靠著。

4)臀部也是呈大約90度彎曲,椅子的靠背底部最好稍微前凸,用以支撐腰椎。需長時間維持坐姿時,所坐的椅子必須有靠背,椅背向後的的角度不可大於 120度,臀部或椅背必須緊靠,若能在腰部加墊一個護腰墊,保持腰椎的正常弧度可以達到放鬆腰部肌群與維持良好腰椎曲線的效果。

◆正確站姿注意事項為:

1)頭部、頸部不要往前傾。

2)側面觀看為耳朵和肩關節為一直線。

3)收小腹。

4)雙腳與肩同寬,在側面觀看髖關節與腳踝外髁為一直線。

◆在工作中如需要搬運重物記住下列原則:

1)搬運重物,應先將立足點站穩,慢慢抬上重物。

2)勿搬運超出自己力量範圍之重物。

3)搬運重物時,身體盡量靠近重物,雙腳微微分開站穩,屈膝蹲下,肩背伸直並緊抓搬運物品,雙腳伸直,將所抬起物品緊靠身體,必要時可深呼吸一次。

4)盡量減少軀幹扭轉的動作。

5)過重的東西要分多次搬運 。

造成下背痛的原因和生活習慣與姿勢不良有相當大的相關性,而70%以上的下背痛的患者透過醫師的正確診斷、藥物治療並配合物理治療介入,都能回到原來的工作崗位繼續享受彩色的人生。若能因物理治療介入後,保持良好的規律運動習慣與維持脊椎正常生理曲線,才能預防下背痛的發生。