Methisoprinol用於兒童登革熱感染初期之先導性研究

國際醫藥短波

在尚未發展出可以對抗登革熱的抗病毒藥物或是疫苗之前,登革熱傳染病仍然持續每年帶走許多條人命,這使得熱帶以及亞熱帶地區各個國家依然把登革熱列為嚴重的公共衛生問題。

根據WHO世界衛生組織統計,全世界每年大約有五千萬到一億人口感染登革熱傳染疾病,而這也讓全世界百分之四十的人口、也就是二十五億人口,暴露於感染登革熱的風險當中。

由於目前尚未發展出能夠有效治療登革熱的抗病毒藥物,現階段對於登革熱的處置都還是以補充水分以及電解質為主,或是針對登革熱引起之不適進行症狀療法。本文主要談論2013年Paediatrica Indonesiana一篇期刊在菲律賓將Methisoprinol off-label use(仿單核准適應症外的使用)用於登革熱支持性療法之研究。

台灣健保核准Methisoprinol用於緩解帶狀疱疹以及麻疹之相關症狀。在菲律賓臨床則用於改善亞急性硬化泛腦炎、水痘、腮腺炎、鼻病毒、A型流行性感冒、麻疹、腦炎、帶狀疱疹、唇疱疹、A型肝炎、急性B型肝炎、生殖器疱疹等疾病所引起之相關症狀,Methisoprinol也可以應用於後天免疫缺乏症候群或是腫瘤疾病相關之免疫修復治療。

Methisoprinol為Inosine與Dimethylaminoisopropanol以1:3分子比例所合成的化合物,為一種免疫促進以及免疫調節製劑,是用來治療病毒感染之抗病毒藥物。該期刊內容所執行之試驗雖然是在菲律賓進行,但其實早在1982年泰國就有將Methisoprinol運用於病毒感染之出血熱支持性療法的相關研究。根據期刊內容,若能在兒童患者登革熱發病初期愈早開始口服Methisoprinol,登革熱發病症狀的改善效果會愈明顯。

該期刊試驗為一隨機、雙盲性試驗,受試對象皆為年齡介於2.7歲至16.8歲,且經實驗性檢驗數據確診為登革熱感染初期之兒童患者。且這些受試者在進行試驗之前並無服用任何抗血栓藥物,也無出血性疾病或是免疫缺乏症候群。

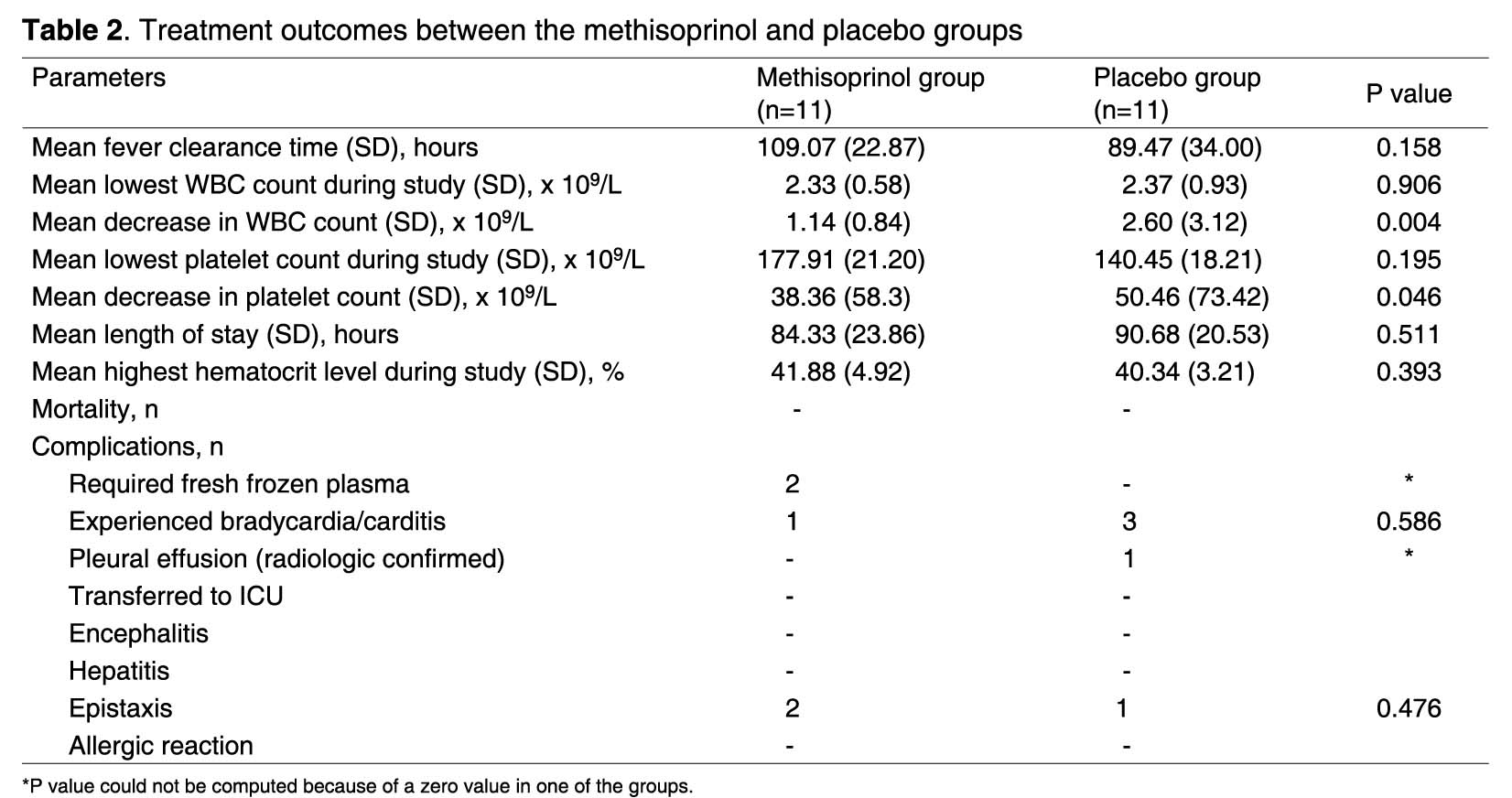

該試驗採用之主要指標為FCT(Fever Clearance Time),FCT在此篇期刊中定義為在投予第一個試劑之後,第一次體溫降達至37.8℃以下、且體溫持續維持37.8℃以下至少48個小時所需之時間。該試驗採用之次要指標則為最低血小板數、最低白血球數、最高血液濃縮、住院天數,以及登革熱感染所引起之其他症狀。

該試驗採用22名有效受試者,其中11名實驗組受試者單日Methisoprinol口服劑量以體重為計算基數,每1公斤體重投與100毫克Methisoprinol,每6個小時給藥一次,連續投予72個小時。另外11名對照組受試者也以相同劑量和頻率投予安慰劑。(100mg/kg BW/day, Q6H, 72HR)

試驗結果發現,雖然實驗組與對照組在FCT、最高血液濃縮、住院天數,以及登革熱引起之相關併發症等指標上較無明顯差距,然而卻可發現,相較於投予安慰劑之受試者,投予Methisoprinol之受試者有明顯改善因登革熱感染引起之白血球低下以及血小板低下之情況。臨床上,Methisoprinol也可合併點滴輸液、或是退燒藥應用於登革熱支持性療法,改善登革熱病發引起之相關症狀。

【登革熱醫藥小辭典】

登革熱傳染病又俗稱天狗熱或是斷骨熱,該傳染病主要盛行於熱帶、亞熱帶這些埃及斑蚊和白線斑蚊生長比較旺盛的地區,它是一種經由病媒蚊叮咬而感染登革病毒的急性傳染病,衛生福利部疾病管制署將登革熱歸類為中度危害的第二類傳染病。

對於登革熱,目前尚無效疫苗可預防、或是特效藥可治療,現行一般還是採支持性療法為主。 WHO世界衛生組織統計典型登革熱的致死率小於1% ,但若無適當治療致死率可以超過20%,然而若能早期診斷並加以適當治療,則登革熱致死率則可降低至5%。

一般健康正常人被登革熱病媒蚊叮咬後會有3到8天的潛伏期,潛伏期最長可以達到14天,在被叮咬後、發病的前1天到發病後的5天內稱為「病毒血症期」,患者於此期間為可將登革熱病毒透過病媒蚊傳染給其他健康人,所以此期間也稱為「可感染期」。

登革熱的感染症狀會因為每個人體質不同而有不同的表現,比較典型的症狀為突發性高燒超過38℃、頭痛、眼窩痛、肌肉關節疼痛、皮膚出疹、白血球減少、血小板低下、躁動不安、嗜睡、肝腫大等,嚴重的話甚至會導致出血現象或是器官損傷。