逆流性食道炎

專題報導

光田綜合醫院 胃腸科 劉振華 主任

您是否覺得常有胃酸過多且逆流的感覺?胃酸逆流本身是一種常見的生理現象,但如果您覺得胃酸逆流過多,且伴隨胸口悶及灼熱感(俗稱火燒心)、上腹痛、下頸部喉頭有異物感、吞嚥時怪怪的(但吃飯時沒有問題),您已有胃食道逆流疾病。胃食道逆流疾病是指因胃食道逆流而產生之症狀或食道黏膜組織傷害之總稱。逆流性食道炎(reflux esophagitis)則是指胃食道逆流疾病患者之食道黏膜已經發生組織病理上之變化。

流行病學

西方國家,胃食道逆流疾病是非常普遍的一個疾病。根據1988年美國蓋洛普的一項調查,44%的美國成年人每個月至少有一次心口灼熱的症狀。但如果以每天至少發生一次心口灼熱為診斷之依據,則有7%的成年人符合這個診斷。

1992年Savary等人在瑞士報告為11.7%病例有逆流性食道炎。台灣在這方面的報告有陳邦基醫師於1979年報告一千例內視鏡檢查中,有2.4%發現逆流性食道炎。葉淳醫師在1993年報告464例內視鏡病例中有14.5%有逆流性食道炎。台中榮民總醫院於1996年,在兩

千例健康檢查病例之內視鏡檢查中,發現有5%之病例有逆流性食道炎。但2002年同樣的方法檢查,病例增加到12%。由此可見,胃食道逆流疾病在台灣有逐年增加之趨勢,增加之原因仍有待進一步研究。然而環境因素(如國人飲食習慣之西化)必然扮演著重要之角色。

發病機制

胃食道逆流疾病的發病機制有許多種因素。基本上是胃的內容物逆流至食道,而且接觸食道黏膜的時間過長,而產生食道黏膜的傷害。胃的內容物當中,以胃酸為眾所周知會引起食道黏膜傷害的主要侵犯因子。因此在治療胃食道逆流疾病的藥物,也以抑制胃酸分泌的藥物為主流。除了胃酸之外,還有胃蛋白酵素、膽酸及一些胰臟所分泌之消化酵素,都可能造成食道黏膜的傷害。

防禦機轉中,下食道括約肌所產生的壓力約為10-30毫米水銀柱。當腹部壓力增加時(如咳嗽、打噴嚏、或彎下腰),下食道括約肌壓力更能代償性增高,來防止異常的胃食道逆流。因此當下食道括約肌壓力過低時,病人就容易發生胃食道逆流疾病。而且逆流性食道炎的嚴重程度常與下食道括約肌壓力異常程度有相關聯性。脂肪進入十二指腸時更是刺激暫時性下食道括約肌鬆弛。此外,當病人發生逆流性食道炎之後,下食道括約肌的壓力也可能因此而降低。赫尼亞裂孔(hiatal hernia)的病人更容易發生下食道括約肌鬆弛。

清除滯留在食道管腔內容物之能力,也是防止胃食道逆流疾病重要防禦機轉,如地心引力(站立)、食道肌肉的蠕動力。

臨床上仍有一些狀況,會促進胃食道逆流疾病的發生。在婦女懷孕的期間,約有25%會有心口灼熱的症狀。硬皮症所產生的平滑肌硬化及糖尿病所引發之神經肌肉失能,可導致胃食道逆流的機會增加。長期臥床及放置鼻胃管的病人,也可因下食道括約肌功能受損及食道清除能力減弱,而容易發生食道炎。

臨床表現

胃食道逆流疾病最常見的症狀是胃酸逆流過多、口水過多、心口灼熱及胸骨下的灼熱感。這些症狀通常發生在飯後、上身前俯或平躺時。吞嚥困難較不常見,若有這種症狀時,可能有較嚴重之食道炎,如潰瘍或者狹窄,甚至是巴萊特食道(Barrett's esophagus)併發食道癌。

有時胃食道逆流疾病的患者,並不發生上述之典型症狀,而是以一些非典型症狀來表現,如非心因性胸痛(non-cardiac chest pain) 、慢性呼吸道或咽喉部症狀、嘶啞、咳嗽哮喘、牙齦疼痛、甚至嬰兒猝死症候群。

實驗室檢查

食道鋇劑攝影術及核子醫學閃爍

24小時食道內酸鹼值監測

食道壓力測量術

內視鏡檢查及切片

上消化道內視鏡是最常用且有效的診斷工具。內視鏡下,食道的變化有三種:(1)NERD(non-erosive reflux disease)。內視鏡檢查下,沒有表層潰瘍。(2)EE(erosive esophagitis)。 內視鏡檢查下,有表層潰瘍。(3)BE(Barrett’s esophagus)。其中NERD最多,BE非常少見。以往著重於EE,此即LA之內視鏡分類ABCD四級,健保亦以此分類為PPI(proton pump inhibitor)給藥之依據(A.B級二至四個月,C.D級一年)。傳統一般認為NERD可能進行為EE,而EE再演變為BE,甚至腺癌,視為自然一系列病程發展之假說。但2002年,Fass主張NERD,EE及BE應是三種獨立群組,而非連續性之系列頻譜疾病(spectrum disease)。2006年Montreal會議,將GERD定義為「胃內容物返流造成病人不舒服症狀,及/或併發症」。此是以病人感受為中心思想,與以往以醫師為中心(內視鏡下變化)之考量方式不同。

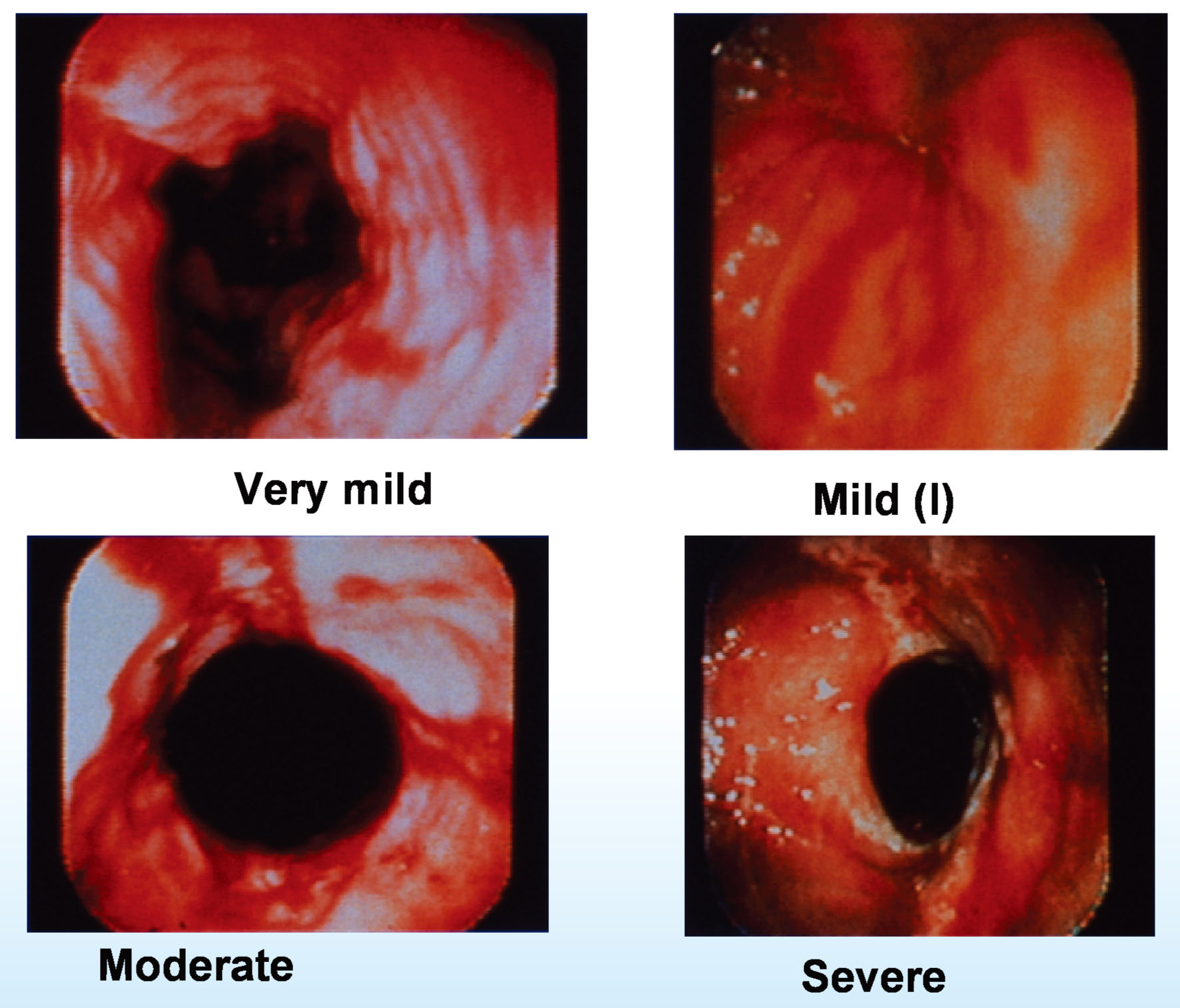

GERD在內視鏡檢查下,逆流性食道炎的嚴重度,以Savary-Miller 或 Los Angeles 分類。Los Angeles 分類可分A級:一條(或多條)黏膜破損小於或等於5mm,並不延伸超過兩條黏膜皺摺;B級:一條(或多條)黏膜破損或輕度表層潰瘍大於5mm,並不延伸超過兩條黏膜皺摺;C級:黏膜破損在兩條黏膜皺摺間延續,融合成潰瘍,但是不超過75%的食道管腔圓周;D級:表層潰瘍大於一公分,且融合成大潰瘍,食道狹窄,甚至是巴萊特食道。台中榮民總醫院於兩千例的健康檢查病例之內視鏡檢查中,較輕微的一至二級佔86.7%及10.4%;較嚴重的三至四級很少見,且大於60歲,有赫尼亞裂孔、硬皮症、食道手術後的老年人。

鑑別診斷

胃食道逆流疾病所引發的症狀,也可能發生在其他的疾病,諸如膽道系統的結石症、消化性潰瘍、胃炎、狹心症以及食道蠕動異常疾病。其他可以導致食道炎的原因,有感染、放射線治療、藥物或化學物品所造成之傷害。

治療

一.生活習慣的改善

由於腹壓增加常是促發胃酸逆流的原因之一。我們通常會建議患者:

1.一日三餐,八分飽,忌宵夜。

2.控制體重,過胖的體型促發胃酸逆流。

3.勿著緊身衣物,尤其像是腰帶繫得過緊。

4.餐後一至二小時內忌平躺,平躺會增加胃酸 逆流食道的機會。

5.可考慮睡覺時將床頭墊高20-30度,不可墊 高枕頭,以免頸椎受傷。

6.戒煙,戒酒。

7.避免打嗝,避免焦慮。

二.飲食的改善

1.減少脂肪的攝取及避免過量飲食,可以避免 胃過度膨脹及下食道括約肌鬆弛。

2.日常的飲食中有許多食物會減低下食道括約 肌壓力,進而增加胃食道逆流發生的機會, 如咖啡(有咖啡因及去咖啡因)、茶葉及可 樂飲料應當避免。因為這些飲料會刺激胃酸 分泌。

3.避免辛辣及刺激性的食物。

三. 藥物治療

目前藥物以氫離子幫浦阻斷劑為最有效(PPI,Proton Pump Inhibitor,包括Omeprazole、Lansoprazole、Esomeprazole等),經四至八週治療,可達到 85 – 95% 治癒率。

經 PPI 治療 4-8週後,視病患症狀可採用半劑量PPI 治療約 2- 4 週後停藥,再視症狀恢復短期連續治療,或出現逆流症狀即服用一顆 PPI 藥,或是停藥。逆流性食道炎患者如果以 PPI QD 治療無效,可以考慮加倍劑量 (BID使用)。

逆流食道炎易復發,生活飲食上的配合是很重要的。

Savary Miller classification reflux esophagitis