甜蜜負擔? 破解糖尿病迷思 活出健康人生

封面故事

本文特別感謝永德康內科診所嚴逢杰院長 提供專業諮詢

清晨的陽光透過窗簾灑進房間,林先生卻一夜未眠。他的喉嚨乾渴得彷彿沙漠,他已經數不清這是第幾次起身喝水,卻仍然口乾舌燥,夜裡還跑了好幾趟廁所。近幾個月來,他的體重莫名減輕,即便食量沒有變少,卻總覺得疲憊無力。原以為只是壓力大、作息不規律,直到一次例行健康檢查,醫師告知血糖指數過高,建議進一步檢查,這才讓他驚覺,自己正面臨糖尿病的威脅......。

「糖尿病是一種影響全球數億人口的慢性疾病,與飲食、生活習慣以及遺傳基因等因素息息相關,許多患者在確診之前,往往對身體發出的警訊視而不見,甚至誤以為只是太勞累,直到症狀惡化才發現已經成為糖尿病患者,因此,有家族遺傳病史、身體出現異狀,建議及早就醫檢查,越早控制血糖越能挽回健康。」永德康內科診所嚴逢杰院長說。

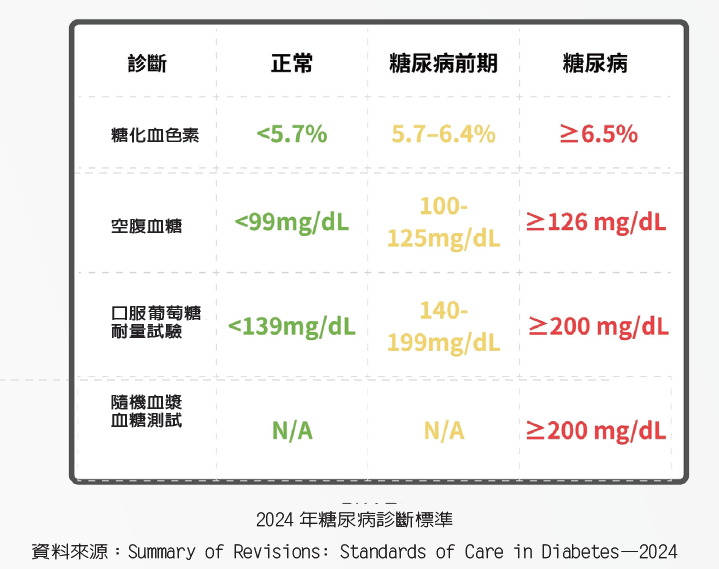

糖尿病診斷標準:讓數字來說話

首先,空腹血糖若超過 126 mg/dL,或飯後血糖大於 200 mg/dL,就有糖尿病的可能。此外,若任何時間測得血糖值高於 200 mg/dL,或糖化血色素(HbA1c)超過 6.5%,則可診斷為糖尿病。但為了確保準確性,醫師通常會要求在不同時間點進行至少兩次檢測,以確保結果一致。永德康內科診所的嚴逢杰醫師表示,醫師也提醒,是否罹患糖尿病不要憑「感覺」,還是到專科診所做詳細的檢驗才安心。「根據世界衛生組織、美國糖尿病學會(ADA)以及國際糖尿病聯盟(IDF)最新的指引,糖尿病的診斷標準為禁食後8小時測量空腹血糖大於126 mg/Dl、口服葡萄糖耐量測試大於200 mg/dL、糖化血色素(HbA1c)大於6.5%等,且隨機血糖測量值大於 ≥200 mg/dL,則可診斷為糖尿病。」

糖尿病的棘手之處在於「悄然無息」,特別是在罹病初期,許多患者並未感覺到健康受威脅,當血糖數值異常時服藥、忌口,血糖維持一段時間後,生活看似並無大礙,更讓人容易忽視。「血糖的控制並非一蹴可幾,若沒有養成適當的飲食與運動習慣,血糖隨時都可能再次飆升,許多患者就在時好時壞的循環中逐漸消耗健康,甚至等到併發症悄然發生,才驚覺問題的嚴重性。」

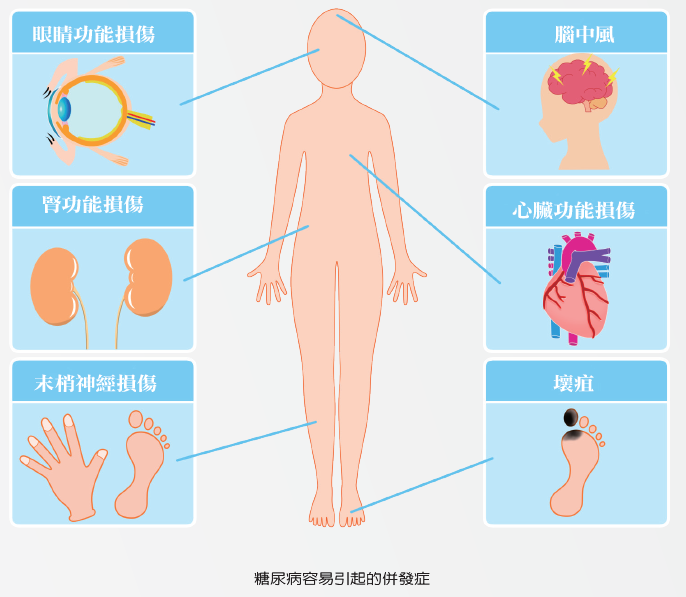

糖尿病併發症:超越血糖的隱形威脅

糖尿病最可怕的影響是引起全身血管與神經系統相關併發症。「糖尿病的併發症分為『急性』與『慢性』兩種。急性併發症通常發生在血糖極度升高的情況下,例如血糖超過350或400 mg/dL,患者會出現多喝、多尿、體重下降等症狀,在適當的治療後通常可以改善。最令人擔心的是慢性併發症,這些疾病往往在數年內逐漸惡化。慢性併發症可細分為『大血管病變』與『小血管病變』」。大血管病變與心血管疾病密切相關,可能導致腦中風、心肌梗塞等致命疾病;小血管病變則會影響腎臟,導致腎功能逐漸下降,嚴重時需要洗腎;影響眼血管就會引發視網膜病變、嚴重導致失明;而神經病變則會讓患者四肢的感覺、運動與自主神經出現疼痛、麻木、刺痛甚至失去感覺,進而增加受傷與潰瘍的風險。這些併發症看似與血糖無關,事實上都是因為高血糖帶來的後果。身為糖尿病專科醫師,嚴院長認為,雖然糖尿病的併發症聽起來可怕,但只要妥善控制血糖,這些風險是可以大幅降低的。「慢性併發症通常需要長達五到十年的時間才會顯現,只要及早控制血糖,這些併發症與一般人相比,發生率並無太大差異;然而除了血糖,若同時有高血壓、高血脂、抽菸、飲酒、不良飲食習慣等都會讓糖尿病情加劇,因此,糖尿病患需注意整體健康狀況。」

面對糖尿病,許多患者會感到焦慮,擔心自己這輩子都得依賴藥物、打胰島素,還要天天刺指尖血、監測血糖的負擔。「其實養成良好的生活習慣與心態調適,會比藥物治療來得重要。」嚴院長強調。「我常跟患者說,糖尿病不是一場戰爭,它不是你必須抗衡的敵人,而是要學習如何與它共存。很多患者會因為血糖一時控制得好就放鬆警覺,然後又突然反彈,導致病情惡化,這種反覆的狀況,其實是因為沒有找到真正適合自己的生活方式。」嚴院長建議,與其把飲食控制當成桎梏,不如將健康飲食視為生活態度與習慣,自然融入日常生活。「糖尿病患者的飲食應該均衡,並不是單純少吃糖就好,有些水果雖然不甜,但其實仍然含有較高的糖分,例如芒果、葡萄、荔枝等,都需要適量攝取;此外,碳水化合物的選擇也很重要,精製澱粉如白飯、麵包容易使血糖快速上升,而全穀類如糙米、燕麥則能提供較為穩定的能量釋放。」

此外,運動也是糖尿病管理的重要一環,因為它能夠提升胰島素的敏感度,幫助身體能更加有效地利用血糖。「很多人以為糖尿病患者不能做激烈運動,但其實適度運動是有幫助的,建議患者可以從快走、瑜伽等低強度運動開始,逐步培養習慣。」至於糖尿病患在運動時是否可以補充甜食或能量飲料?嚴院長強調,這需要根據個人體質與病情來評估。「一般而言,糖尿病可分為輕度、中度與重度,而不同程度的患者對糖分補充的需求也不同。例如重度糖尿病患者,特別是胰島素缺乏型或需要施打胰島素者,在長時間或高強度運動時,可能有低血糖風險,因此適量補充葡萄糖飲料或富含天然糖分的食物(如香蕉)是必要的,以避免低血糖發生;但對於輕度糖尿病患者,若運動量不大且用藥影響較小,通常不太需要額外補充糖分,甚至適量運動本身還有助於降低血糖。」

運動 × 科技 打造全方位糖尿病管理

嚴院長叮嚀,想要與糖尿病好好相處、打造健康人生,血糖監控不可少。但不少人對天天挨針採血感到恐懼與厭煩,進而影響血糖監控品質。嚴院長分享了如何運用科技輔助糖尿病管理。其中「智抗糖」App是一款實用的血糖監測與自我管理軟體,使用者可以記錄每日血糖測量結果,並同步輸入血壓與飲食紀錄,形成完整的健康管理數據;除了個人監測外,智抗糖還能與醫療機構連結,透過後台管理系統,診所的衛教師或營養師可即時查看患者的血糖、血壓及飲食狀況,提供適時的建議,例如血糖數值異常,專業人員可以分析是否與藥物劑量、胰島素使用或飲食不當有關,並給予適當調整。「當然,是否提供後台監測服務,仍需視診所規模與設備而定,但無論是個人紀錄或與醫療團隊的配合,智抗糖App都是一款值得推薦的糖尿病管理工具。」另外還有連續血糖監測系統(CGM)是透過皮下感應器,即時回報血糖數值,讓患者無需頻繁扎針測血糖,CGM 能幫助患者掌握血糖波動,進而調整飲食與運動計畫。例如,透過數據分析,你可以發現哪些食物會讓血糖快速上升,或哪些運動有助於維持穩定的血糖狀態。

糖尿病並非無法改變的命運,而是一場可控的旅程。嚴逢杰院長建議糖友,養成良好習慣、規律監測血糖,並定時詢問醫師專業意見,都是與糖尿病共存的關鍵,每位患者都能穩定血糖,維持高品質生活,活出健康自在的每一天。