在闇黑中找到光明 - 淺談憂鬱症的發生與治療

封面故事

本文特別感謝/新竹市馬大元身心科診所 馬大元院長提供專業諮詢

「憂鬱症,是一種普遍存在於動物世界的情緒困擾。以群居動物為例,當求偶季節來臨時,為了爭奪交配權不惜一戰,而最終落敗的那方就會垂頭喪氣躲起來一陣子,這就是憂鬱的寫照。」社團法人新竹市精神健康協會創會理事長、長年深耕憂鬱症臨床治療領域的馬大元院長,用淺顯易懂的開場白說明了憂鬱症並非人類專屬的疾病。

憂鬱症的成因多元而複雜,其中涵蓋生理、心理和社會等多方因素,甚至可說是持續在生物演化的進程中不斷擾動著情緒,不僅與遺傳因素脫不了關係,還可能與生活習慣、環境毒素、營養不足、體內神經傳遞物質的失衡息息相關。此外,心理因素中的負面思維及社會壓力、環境變遷和人際關係不佳等,都可能成為憂鬱症發作的觸媒。

如何判別罹患憂鬱症

每個憂鬱症患者都有自己的發病原因,如何判別罹患憂鬱症?馬院長說明,根據美國精神醫學會於2013 年5 月公佈最新的第五版《精神疾病診斷與統計手冊(DSM-5)》中更新定義及分類,與憂鬱情緒相關的精神科診斷包括:重鬱症、持續性憂鬱症(或稱輕鬱情感障礙症)、適應障礙症,以及經前期情緒障礙症等,而根據手冊內列出9 大症狀,若同時出現5 項並持續兩周以上即可診斷為憂鬱症。而董氏基金會網站上也有「台灣人憂鬱量表」、「青少年憂鬱情緒自我檢測表」、「董氏憂鬱量表大專生版」可供民眾自我檢視。

據中央健保署最新數據,2021 年全台診斷為憂鬱症的人數達近64 萬人,10年來成長24.4%;各年齡層就醫人數中又以45 到64 歲近24 萬人、占比37% 最高。至於15 到24 歲,以及65 歲以上的族群,則分別以88.2%、63.7% 的成長率數字,居10 年增幅前兩高,顯見台灣的青少年與高齡憂鬱症患者正急速增加。

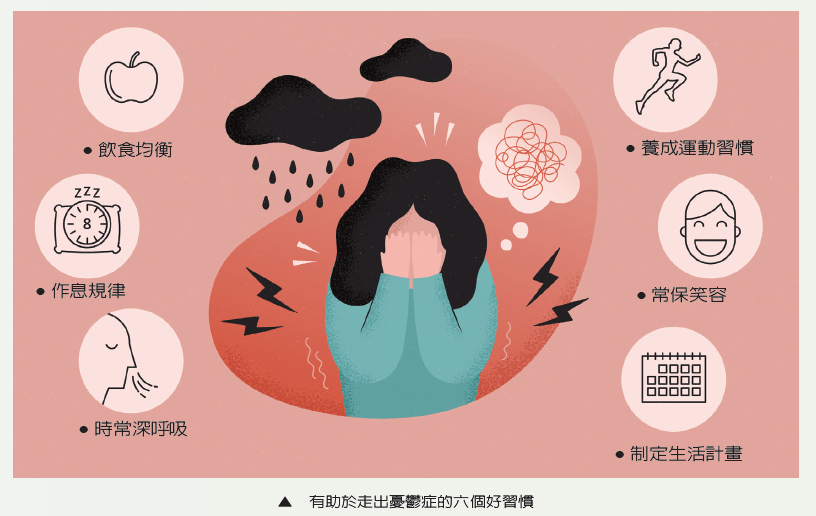

「美國的統計數字更駭人,憂鬱症患者在50 年間成長了10 倍,照理說50年前有戰爭陰霾、物質缺乏加上經濟蕭條,壓力不比現在少,為何50 年之內憂鬱症患者只多不減?此現象應可將憂鬱症歸納為一種文明病。另外,人類學家艾德華.薛佛林(Edward Schieffelin)曾和位於巴布亞紐幾內亞內陸、完全與世隔絕的胡里族相處了20 年,在他與2 千名部落成員訪談中發現僅非常少數人出現憂鬱傾向。學者歸納幾點原因可發現此與胡里族人的運動量、光照量及飲食習慣有關。」馬院長分析,胡里族人天天打獵,追逐奔跑的運動量非常大;再來是光照充足,白天在陽光下打獵與耕種,夜晚沒有電力身處全然漆黑中,掌管情緒的血清素與掌管睡眠的褪黑激素分泌量足夠,心情好睡得也好;第三個就是飲食多是未加工的原型食物,能攝取足夠的微量元素,比起現代人吃太多高糖高油的加工食品好很多,此外學者點出,原始部落的孩童懂得互相扶持才能在大自然中生存,工業化國家的孩子過度注重競爭增加心理壓力,這可能也是導致憂鬱症盛行的因素之一。

疫情遠離後 憂鬱症卻造訪

而2020 年全球爆發新冠疫情後,也引爆人們的壓力源,除了自身染疫或經濟蕭條影響生計,更多人是因家人染疫過世而憂鬱,甚至是自己染疫傳染家人導致悲劇發生而自責。另外,居家隔離空間侷限使心情會越來越差,遠距上班上課讓作息日夜顛倒,兒童及青少年更易沉迷網路,使大腦迴路變得特別發達,連帶使其他迴路萎縮,尤其是掌管自律的前額葉快速退化,影響判斷力後就更難做到自律,所以經常看見青少年為了手機跟父母爭執甚至決裂等;此外在社群媒體推波助瀾下,過於在意他人言論更加助長憂鬱的發生。

聽起來,現代人的生活似乎充斥著引發憂鬱症的元素,馬院長卻以不一樣的思維分析:「憂鬱不見得只有負面,從演化學來看,具憂鬱基因的人心思縝密,適合從事藝術、美學、文學與設計等工作,也不是沒有優點。」

馬院長說,家族中有憂鬱體質也是不可忽視的因素之一。「以我為例,家族中有憂鬱症病史,導致我在高二時陷入憂鬱,甚至嚴重影響課業;當我走過這段低潮、成為精神科醫師後,從醫理與藥理中懂得如何用藥及心理調適,因此我養成運動、曬太陽的習慣,廣結好友擴展人際關係,用實際行動降低憂鬱體質對我的影響,成功擺脫憂鬱症的糾纏。」有些憂鬱症患者的發作有季節性,在寒流或雨天心情就變差,女性也可能隨著生理週期或體質改變如產後憂鬱等而誘發。然而,憂鬱症如同感冒,好好調養自己會好,但持續時間長達半年到一年,使得思維模式變得固定,凡事都先往負面想,又加重了下一次憂鬱發生的機率。

雖然憂鬱症的成因及症狀表現因人而異,不過馬院長總能將憂鬱症患者需求用淺顯易懂的方式說明。「一種是偏向於焦慮、煩躁易怒,腦筋總是轉個不停,像更年期媽媽容易跟青春期的兒女起衝突,家人一出門她又很擔心一直打電話,這類患者需要的是『平靜』;另一種是凡事興趣缺缺、成天窩家中滑手機,這類患者其實不是真的這麼愛玩手機,而是提不起勁,這類患者需要的是『活力』,引導他去打球、交友、聽演唱會等等,這屬於非典型性憂鬱,臨床上我會幫他提升能量與專注力,甚至會希望家人一起來諮詢,比如說小時喜歡玩樂高,現在揪他來完成難度更高的模型飛機,再去戶外試飛等等,增加成就感、找回自信的舞臺。」

馬院長語重心長地說,治療一位憂鬱症患者,往往必須要關心全家人。曾有位出現憂鬱傾向的青少年就診,深入了解家庭成員狀況後發現,起源是從跟爸爸的衝突開始,易怒的爸爸加上容易慌張的媽媽讓少年出現憂鬱症狀;過一陣子引導爸爸來看診後情緒穩定許多,家庭氣氛才大幅改變。

憂鬱症專科醫師不僅需要精準掌握病情,更需要洞察人性,必須以愛為引線勾勒出患者心靈深處的幽暗面,才能替憂傷的靈魂找回微笑。