第18 屆永信李天德醫藥科技獎頒獎典禮

封面故事

第18 屆永信李天德醫藥科技獎頒獎典禮

「因為我一輩子做藥,所以將永信股份捐給基金會做為永遠的紀念,讓基金會做更多有意義的事。」

— 永信集團創辦人 李天德 榮譽博士

從癌症、遺傳性疾病、慢性病,乃至新興傳染病,皆對人類的健康帶來威脅,也對無數家庭及整體社會帶來衝擊。全球的科學家、醫藥人員及生技產業,不斷推動著醫藥研究與科技發展,期能有效面對各類疾病所帶來的挑戰。尤其,近三年COVID-19 疫情,不僅加速了醫藥科技的發展,也讓各國更重視其醫藥研發能量。

如何持續厚植國內的研發能量、培育醫藥科技人才的發展,一直是永信李天德醫藥基金會關注的議題。永信集團創辦人 李天德榮譽博士以促進醫藥相關學門之教育與研究為宗旨,於2004 年成立永信李天德醫藥基金會;為厚植國內研發能量,自2005 年起持續舉辦永信李天德醫藥科技獎的選拔,今年已邁入第十八屆。

「 2022 年第18 屆永信李天德醫藥科技獎 」頒獎典禮於12 月 15 日在台北遠東香格里拉大飯店3 樓遠東宴會廳舉行。頒獎典禮由永信李天德醫藥基金會董事長李芳裕主持,並邀請衛生福利部常務次長石崇良、臺北醫學大學醫學科技學院專任講座教授- 「卓越醫藥科技獎」評審團召集人王惠鈞院士、國立陽明交通大學生化暨分子生物研究所陳鴻震教授- 該屆「青年醫藥科技獎、傑出論文獎、東南亞傑出論文獎」評審團召集人;國內生技醫藥界之重要貴賓及本屆得獎者;以及永信藥品副董事長兼總經理李玲津、永信各董事皆到場,共襄盛舉。

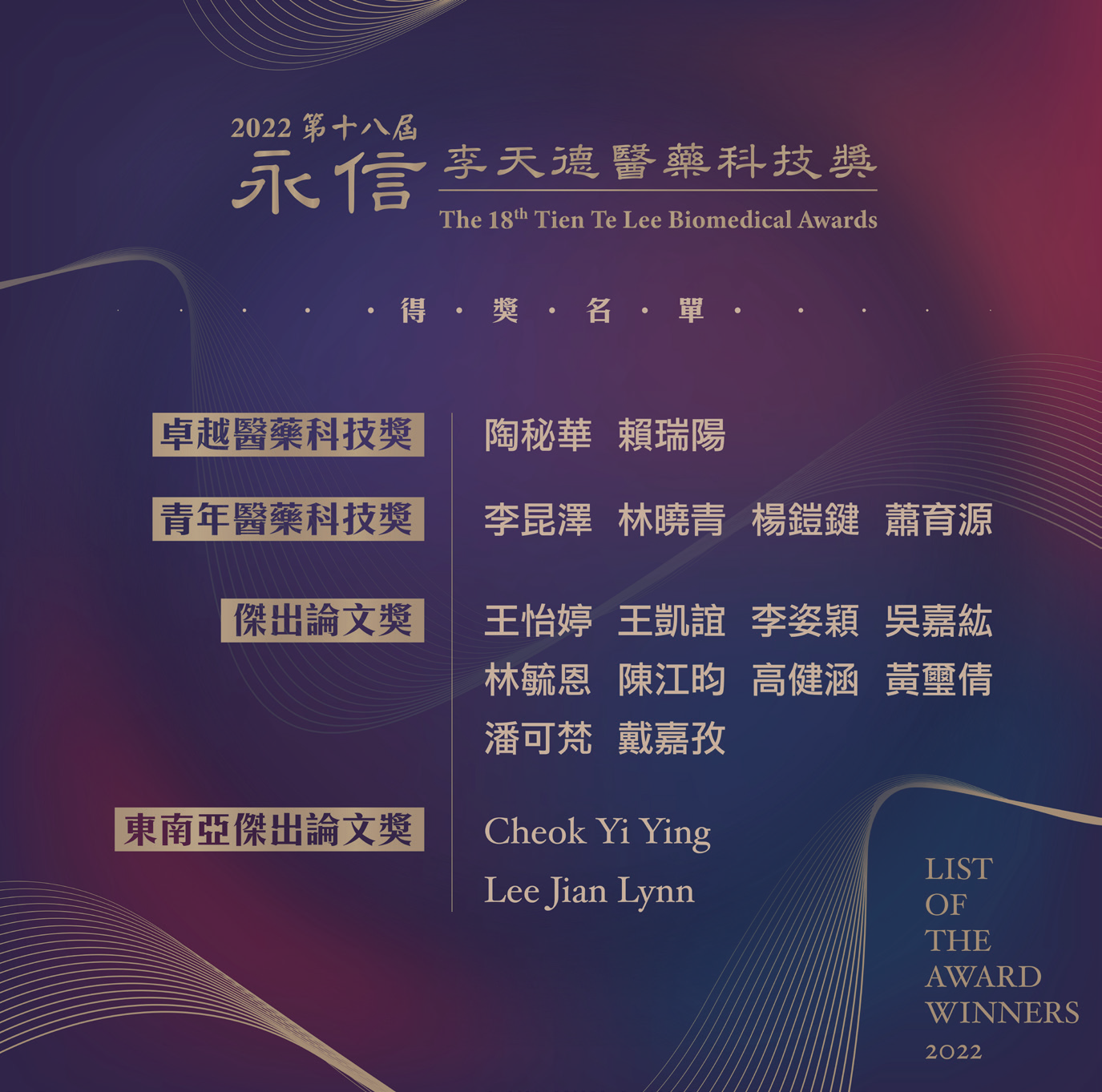

永信李天德醫藥基金會董事長李芳裕表示,永信集團專注本業,重視研發、堅持品質,並積極回饋於社會公益。因此,自2005 年起,醫藥基金會年年舉辦「永信李天德醫藥科技獎」的甄選,並於今年邁入第18 屆。本屆獎項延續優良傳統,經初、複審之嚴謹審查程序,共計選拔出18 位得獎人-卓越醫藥科技獎2 位、青年醫藥科技獎 4 位、傑出論文獎10 位、東南亞傑出論文獎 2 位;截至今年,歷年得獎人次更已累積達 270 人。該獎項對醫藥研發能量之激勵、醫藥人才發展之培育,獲得國內外學術界重視,歷屆獲獎人更在各自領域發光發熱。

卓越醫藥科技獎評審團召集人王惠鈞院士表示,在過去十幾年,醫藥基金會每年透過「永信李天德醫藥科技獎」獎勵國內優秀研究人員,已成為臺灣醫藥領域的標竿榮譽;許多歷年得獎的研究者更成為他們領域的大師,持續領導著優秀的年輕學者,貢獻於我們的社會。王院士更從2005 年第一屆「卓越醫藥科技獎」即參與了評審作業,親眼見證臺灣過去近二十年來,在生技醫藥領域的進步,而這背後需要有堅實的基礎科學作為後盾。

「卓越醫藥科技獎」得主之一,為中央研究院生物醫學科學研究所研究員陶秘華博士。陶博士是傑出的腫瘤及病毒免疫生物醫學家,專注於B 型肝炎病毒及新冠病毒研究,進行次世代治療技術的研發與應用。另一位「卓越醫藥科技獎」得主則為長庚大學生物醫學工程學系特聘教授兼系主任賴瑞陽博士。賴博士是傑出的材料工程學者,長期致力於眼部疾病之新穎奈米醫藥與遞送技術平台之開發,其研究可望對眼部疾病患者,帶來改變。

此外,為獎勵四十五歲以下優秀科學家的「青年醫藥科技獎」,四位獲獎者分別為:國立中山大學生物科學系教授李昆澤博士,長期研究頸部脊髓損傷影響呼吸系統之機制及治療方法開發,具創新成果與臨床轉譯價值,可望為脊髓損傷患者帶來貢獻。中央研究院生物化學研究所副研究員林曉青博士,則成功以酶工程之優化,運用至天然物合成,善於橫跨多項領域,探索天然物對生命科學、醫學或農業應用,具深厚的研究底蘊。國立臺灣大學醫學院藥理學科暨研究所教授楊鎧鍵博士,則是傑出的醫師科學家,專注探究內質網蛋白TXNDC5 在心臟、肺臟、腎臟、肝臟纖維化與心血管疾病之機轉,提供重要且全新之臨床治療標的。國立陽明交通大學分子醫學與生物工程研究所教授蕭育源博士則成功解析與多種遺傳性疾病或癌症相關之TREX1 與APE1 的蛋白質結構,為傑出的結構生物學家與藥物設計研究者。

本屆「傑出論文獎」共有十位年輕且表現優異的得獎者:中央研究院生物化學研究所王怡婷博士、國立陽明交通大學神經科學研究所王凱誼博士、國立陽明交通大學臨床醫學研究所吳嘉紘博士、臺北醫學大學醫學科學研究所李姿穎博士、中央研究院分子生物研究所林毓恩博士、國立陽明交通大學生化暨分子生物研究所高健涵博士、中央研究院基因體研究中心陳江昀博士、國立清華大學化學工程學系/ 生物醫學工程研究所黃璽倩博士、國立臺灣大學毒理學研究所潘可梵博士,以及臺北醫學大學醫學科學研究所戴嘉孜博士。他們於博士班在學期間,展現了豐沛的研究能量,研究成果均刊登於頂尖國際期刊,如《Gut》、《Cell Reports》、《Annals of Neurology》、《Advanced Science》、《Autophagy》等,實屬後起之秀。

「東南亞傑出論文獎」則獎勵兩位馬來西亞得獎人:來自University of Malaya 的Cheok Yi Ying 博士,以及Universiti Kebangsaan Malaysia 的Lee Jian Lynn 博士,他們各從幽門螺旋桿菌,以及抗體缺陷患者(PAD) 之藥物動力學的角度進行研究,有傑出的研究成果並具潛在的應用價值。

卓越醫藥科技獎

陶秘華 博士

現職/中央研究院生物醫學科學研究所研究員、中央研究院生醫轉譯研究中心-轉譯醫學專題中心執行長(合聘)

獲獎成果/次世代治療技術的研發與應用:DNA 疫苗、mRNA 疫苗、干擾核糖核酸和腺相關病毒載體

2022 年初,正當COVID-19 疫情仍襲捲全球,新型變異株來勢兇猛之際,臺灣最高學術殿堂-中央研究院抓住全球科學界的目光:領先全球,發表第一個針對Omicron 變異株的次世代mRNA 疫苗。

這是中央研究院mRNA 疫苗計畫的成果。其目標為開發mRNA 疫苗的實驗室關鍵技術,並在國家生技研究園區建立符合GMP 規範之mRNA先導設施,開發製程及品質管制技術;既有成果證明此跨領域團隊,具備快速設計和驗證mRNA 疫苗的能力。

團隊成員之一,為臺灣傑出的腫瘤與病毒免疫專家-中央研究院生物醫學科學研究所研究員陶秘華博士。在臨危授命下,即便需和病毒、時間與未知賽跑,但他的處變不驚,來自近三十年的研究耕耘。

陶博士自1993年,自美國返臺加入中央研究院後,除了延續癌症免疫研究外,也探索方興未艾的核酸疫苗技術。當時,他在臺大醫學院陳定信教授的指導下,以臺灣的國病成因之一:B型肝炎病毒為題,開始DNA疫苗的研究。他的實驗室,是開發DNA疫苗技術最早期的團隊之一,發明將細胞激素做為DNA疫苗佐劑,可提高免疫效果。他們更延伸開發相關研究技術,如:於小鼠模式進行腺相關病毒(AAV) 載體干擾RNA 基因治療,不只為臨床試驗提供概念驗證,也運用此技術建立中央研究院AAV 核心設施,推進國內的基礎研究與藥物開發。

其團隊更長期開發各種疾病的動物模式— 從癌症、B 型肝炎病毒與新冠病毒等,以忠實模擬人類疾病,並能有效研究治療方法。例如,成功將人類肝細胞移植到小鼠的「人肝嵌合鼠」,是極困難的挑戰,但也因此掌握許多關鍵技術。

這些經驗的累積,讓陶博士的團隊,在面臨COVID-19 這場世紀疫情時,能以最短時間,開發出新冠病毒動物模式,協助國內學界及生技業開發抗病毒藥物和疫苗,「為臺灣抗疫做出貢獻,這是我最欣慰的事,」陶博士表示。

賴瑞陽 博士

現職/長庚大學生物醫學工程學系特聘教授兼系主任

獲獎成果/新穎眼部奈米醫藥與遞送技術平台之研發

眼睛是靈魂之窗,但隨著3C 產品普及與人口老化,各類眼部疾病-青光眼、黃斑部退化、眼部炎症等盛行率,在近年來快速攀升,這更是全球矚目的健康問題。

長庚大學生物醫學工程學系特聘教授-賴瑞陽博士,是國內傑出的材料工程學者。化學工程背景出身的他,在博士班時期以眼角膜之組織工程為研究主軸;他笑稱,當時待在醫院的時間比在實驗室還多,也自此跨入生醫研究領域。賴博士的專長領域為生醫材料設計、開發及其功能性分析,尤其著重「新穎眼部奈米醫藥與遞送技術平台之研發」。

此研究方向是有鑑於眼部疾病有著複雜的病因根源,而常規藥物療法則易受限於眼部屏障效應,使得治療效果不彰。賴博士解釋,眼睛的精緻構造如同雙面刃,平時可防止異物入侵,但若需要藥物治療時,藥物反倒易受阻或無法在眼睛長時間停留,皆讓治療效果大打折扣。

因此,賴博士的研究團隊,以創新醫材工程的理念,運用不同質地材料-如高分子、金屬或碳材等,設計具多重生物功效的醫材,藉此建構可改善或解決不同眼部臨床醫療需求的新穎釋藥系統與奈米製劑,以提供乾眼症、角膜炎、青光眼、白內障、糖尿病視網膜炎與黃斑部退化等病變的治療利基。

「正向思考、努力不懈,科研困境終將迎刃而解,」賴博士認為這是好科學家的特質。他期盼實驗室的科研工作,有機會應用於臨床,不僅對眼部醫藥科技發展有所助益,也對眼部疾病患者帶來改變!

青年醫藥科技獎

李昆澤 博士

現職/國立中山大學生物科學系教授

獲獎成果/頸部脊髓損傷對於呼吸功能之影響及開發具潛力的治療策略

呼吸,對一般人來說是再自然不過的事。不過,若遇車禍等外力傷害,造成頸部脊髓損傷,病患可能需長期仰

賴人工呼吸器,嚴重者甚至易因呼吸衰竭與相關併發症而死亡。

國立中山大學生物科學系教授李昆澤博士,是傑出的生理科學家。自美國返臺建立實驗室的11 年耕耘中,他結合呼吸生理學、神經生理學與神經解剖學,鑽研呼吸神經可塑性與脊髓損傷領域。

例如,他建立與臨床相仿的頸部脊髓損傷大鼠模式,有助於了解損傷造成呼吸功能異常的病理機轉-從整體動物的呼吸型態與代謝功能、組織層次的橫膈肌與隔神經活性,再到細胞尺度的單一橫膈運動神經纖維放電,如此全面性的探究,更有助於開發各式具潛力的療法。

他帶領團隊發現,胚胎脊髓組織移植有助於修復損傷的脊髓神經網絡,並促進呼吸神經活性。另外,緩和的間歇性低氧則可促進頸椎損傷後呼吸功能。近期,他們則將穿透性磁刺激技術應用於脊髓損傷動物,並發現特定的重複性磁刺激參數具有誘發呼吸神經可塑性的效應,並能增加頸部脊髓損傷後的吸氣活性。這些動物實驗結果,有助於建構各式療法的基礎實驗證據,李博士更期許未來可和臨床接軌,造福脊髓損傷患者。

「 Persistence, passion and patience makes a good scientist. 」,李昆澤博士認為這是好科學家的特質,而他十多年來也依此力行實踐,專注探究頸部脊髓損傷對呼吸系統之研究,並持續保有熱忱與耐心。

林曉青 博士

現職/中央研究院生物化學研究所副研究員、國立臺灣大學生化科學研究所合聘副教授

獲獎成果/解析與表徵活性天然物的生物合成途徑以及新穎催化之開發

自然界的奧妙,往往令人驚嘆,也是科學家「借點子」的重要來源。從對抗細菌的幫手萬古黴素(vancomycin),

到抗癌藥物紫杉醇(taxol),這些重要的臨床用藥,即來自生物產生的有機分子-天然物(Natural products)。不過,天然物在藥物發展過程,常碰上來源不易、化合物提供量少,而無法順利進行藥理及臨床試驗等狀況。具藥學背景、對基礎研究極富熱忱的中央研究院生物化學研究所副研究員林曉青博士,期望透過研究工作解決此困境。

她帶領團隊,致力於解析活性天然物的生物合成途徑與開發新穎催化酶,期望優化天然物的合成。為此,他們利用跨領域方法,從化學、酶學、分子生物學、生物資訊到遺傳學,一步步探究複雜的天然物究竟如何在植物、蕈類等生物體內生成,包含:有哪些酶參與其中、又如何催化一連串的化學反應。整個過程,好比拆解積木的組成:有哪些重要零件、工具與關鍵步驟,才能造就一座座令人驚奇的樂高作品。

近年來,他們已解析複雜結構之活性生物鹼天然物okaramines 的生物合成途徑,並首度建立利用酶催化合成okaramines 的新路徑;另也解析一系列催化功能獨特的P450 氧化酶,以形成aculenes 天然物的特殊化學骨架。他們更首度發現,可合成烯炔官能基的催化酶,而這種獨特的官能常應用於藥物化學與材料科學領域。系列成果並已發表於國際期刊《Angewandte Chemie International Edition》。

林博士期許,能以代謝工程優化有機分子的生物合成,生產具醫藥和農業應用價值之化合物,「希望我們的研究成果,能為這個世界帶來小小的貢獻。」

楊鎧鍵 博士

現職/國立臺灣大學醫學院藥理學科暨研究所教授、國立臺灣大學醫學院附設醫院心臟內科主治醫師

獲獎成果/內質網蛋白TXNDC5 在器官纖維化與粥狀動脈硬化血管病的角色

「希望為臺灣的生醫研究發展盡一份力,也為臨床病患帶來新穎而有效的治療,」這個盼望,來自國立臺灣大學醫學院藥理學科暨研究所教授楊鎧鍵博士,他是一位醫師科學家。

原為心臟科醫師的他,辭去職務,於2007 年赴美國攻讀博士班,期望透過扎實的基礎研究訓練,結合醫師對疾病的實務瞭解,為臨床上的未解問題找解方。

其中,和心臟衰竭息息相關的心臟纖維化問題,是楊博士關注的焦點。2014 年學成返臺後,他運用次世代定序分析,以心臟纖維化的新型分子機轉探討為基礎,展開器官纖維化的全面性研究與藥物開發。他們發現,內質網蛋白(TXNDC5)在心臟纖維化的過程扮演重要角色:以小鼠實驗,剔除Txndc5 基因後,發現心臟受β agonist 刺激造成的心肌功能受損及心肌纖維化皆獲得改善。

其團隊更延伸發現,不只心臟,TXNDC5 對其他器官纖維化亦具重要影響—以基因編輯在纖維母細胞剔除TXNDC5 後,能有效抑制肺臟、腎臟與肝臟纖維化的發生與進展,並改善其器官功能;從中並解開其中的分子機轉與TGFβ 訊息傳遞調控有重大關聯,具重要的臨床與轉譯價值;相關研究並陸續發表在《Nature Communications》、《Journal of Clinical Investigation》及《Gut》等頂尖期刊。目前,楊博士更展開跨領域合作,積極向開發出抑制TXNDC5 的藥物努力,期望有助於保護並改善心、肺、腎及肝纖維化患者的器官功能及預後。

「A good scientist is a critical thinker who solves important questions with persistence, creativity and courage.」這是楊博士的座右銘,也如同他正帶領團隊所進行的研究工作,積極向未解的問題找解方!

蕭育源 博士

現職/國立陽明交通大學分子醫學與生物工程研究所教授

獲獎成果/疾病相關核酸結合蛋白之分子層級作用機制研究及藥用抑制劑研發

在顯微鏡下,閃爍如鑽石的切面,即是蛋白質晶體。由蛋白質高度純化、培養而成的晶體,是成千上萬相同蛋

白質的縮影;而解析蛋白質晶體,是一窺生命奧妙的重要管道,也是藥物設計的重要基礎。

國立陽明交通大學分子醫學與生物工程研究所教授蕭育源博士,是國內傑出的結構生物學家,深耕蛋白質晶體學領域。近年,他和研究團隊以兩個核酸水解外切酶TREX1 與APE1 為研究標的— 他們利用各種結構生物學方法,整合多面向的生化與分生實驗技術,藉此了解特定核酸結合蛋白質的受質選擇性、催化機制,並闡明其作用機制。

目前,他們已揭示了TREX1 與APE1 在DNA 修復與免疫調節中,不可或缺的關鍵作用;並進一步釐清,因TREX1 缺失而導致自體免疫疾病的可能成因,以及APE1 的外切酶功能造成癌症藥物抗藥性的作用機制。這對多種遺傳性疾病及癌症的醫藥研究發展,具重要貢獻。

蕭博士不僅進行疾病探源,更和生物資訊等學者合作,研發藥用抑制劑。例如,他們根據結構基礎藥物設計,開發了涵蓋TREX1 及其所屬之DEDDh 核酸外切酶家族的抑製劑,透過結構、生化和分子模擬闡明其抑制機制。

「具問題探討的好奇心並搭配嚴謹的實驗與觀察,成就優秀的科學家,」蕭博士表示。他更期許相關研究能對未來之生醫應用,開發出嶄新的發展方向。